綜放工作面收尾中頂板支護構件

專利號:ZL200820076527.2(實用新型)

主要發明人:安火寧 李建國

1技術領域

本實用新型涉及礦用支護裝置,具體為一種綜放工作面收尾中頂板支護構件。

2背景技術

公知,綜放工作面搬家是一項技術性較強而且比較復雜的多環節性工作,直接關系到一個礦井能否完成正常的生產接替,能否實現穩產、高效。然而,在實際工作當中,頂板(煤)在開采時隨采隨落,極易破碎,停產撤架后隨之冒落,所以撤架時難以維護。采后頂板對于工作面煤壁相當于懸臂梁,懸臂梁一端壓力集中于工作面停采線煤壁,造成煤壁片幫,甚至局部頂板離層,失去完整性;懸臂梁的另一端作用在采空區頂板冒落下來的煤巖上,使冒落下來的煤巖逐漸壓實。在此期間真正起到支撐作用的是液壓支架,所以液壓支架隨著頂板的下沉和時間的延續而產生下縮,當下沉量超過巖石的斷裂限度時,頂板以煤壁為支點產生臺階下沉,失去整體性,斷裂后的巖石重量完全作用在支架上,造成支架回撤困難,嚴重影響綜放工作面的搬家進度。

針對上述破碎頂板(煤)下撤支架困難的問題,目前通常的做法是采用錨網支護,同時在金屬網下方鋪設木板梁,在一定程度上解決了上述難題,但是還存在以下問題,一是消耗了大量的木材,而且木板梁造價高,1立方米大約1100元;二是木板梁抗壓強度低;三是工人在操作過程中,需要反復升降液壓支架來安裝木板梁,存在一定的安全隱患;四是木板梁在支護時,無法形成連續的支護帶。

3發明內容

本實用新型為了解決現有綜放工作面收尾中頂板采用錨網及木板梁支護存在消耗大量木材、抗壓強度低,而且工人操作時存在一定的安全隱患的問題,提供一種綜放工作面收尾中頂板支護構件。

本實用新型是采用如下技術方案實現的:綜放工作面收尾中頂板支護構件,包括相互搭接鋪設于頂板下方的金屬網以及間隔設置的錨桿、錨索,金屬網下方還間隔鋪設有平行于工作面的鋼絲繩。本實用新型在原有支護構件的基礎上將木板梁替換成柔體材料鋼絲繩,經過力學分析,完全能滿足護頂撤架的安全要求。所述單塊金屬網的面積、數量,錨桿、錨索的分布情況以及鋼絲繩的間隔距離、粗細等均由頂板的實際情況確定,這是本領域的普通技術人員很容易實現的。

所述鋼絲繩與金屬網之間每隔一段距離通過聯網絲連接,以使整個支護體系更穩固。

與現有技術相比,本實用新型具有以下優點:采用錨網繩聯合護頂收尾,變被動支護為主動支護,使頂板(煤)形成多個支點構成的連續組合梁,提高了頂板(煤)的承壓強度,有效控制頂板(煤)的下沉,保證了撤架通道的高度;并在掩護架三角區形成一條連續的支護帶,使頂板(煤)平整,創造了安全的回柱空間;同時以鋼絲繩作為柔體支護構件,有效避免了安裝木板梁時工人在大面積空頂下作業的不安全隱患,減少了木材消耗,提高了撤架速度,創造了安全健康的工作環境,減輕了工人勞動強度,提高了設備的運轉率;而且鋼絲繩的造價極低,節省了大量的材料費用,取得了良好的經濟效益,具有一定的推廣價值。

4附圖說明

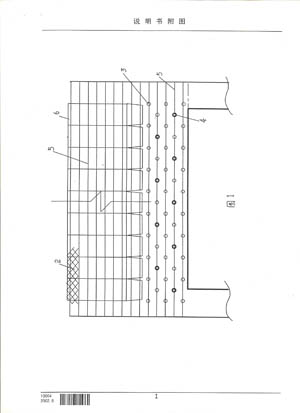

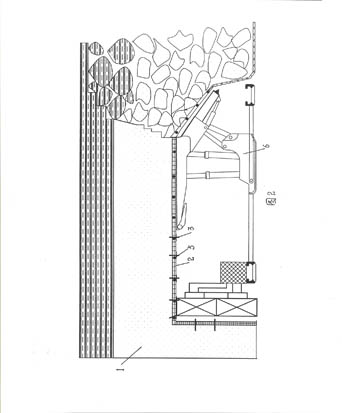

圖1為本實用新型的結構示意圖 圖2為本實用新型的使用狀態示意圖

圖中:1-頂板 2-金屬網 3-錨桿 4-錨索 5-鋼絲繩 6-液壓支架

5具體實施方式

綜放工作面收尾中頂板支護構件,包括相互搭接鋪設于頂板1下方的金屬網2以及間隔設置的錨桿3、錨索4,金屬網2下方還間隔鋪設有平行于工作面的鋼絲繩5;鋼絲繩5與金屬網2之間每隔一段距離通過聯網絲連接。

具體實施時,金屬網采用8#鉛絲編織的菱形網,鋼絲繩的直徑不小于12.5mm,錨桿用直徑為22mm的左旋無縱筋螺紋鋼,錨索用直徑為15.24mm的鋼絞線,每根錨桿用兩卷錨固劑,雙速和中速各一卷,每根錨索用三卷錨固劑,二卷雙速,一卷中速,聯網絲用14#鉛絲。錨網繩聯合護頂的工藝流程為鋪網—聯網—鋪鋼絲繩—臨時支護—打錨桿(錨索),在鋪網的同時在網下鋪設鋼絲繩,鋼絲繩平行于工作面鋪設,鋪成一線,鋼絲繩與金屬網每隔200mm用雙股鉛絲擰兩圈半聯結一次,鋼絲繩間距600mm。

實際工作中,使用木板梁護頂收尾撤架需25天,采用錨網繩聯合護頂收尾撤架僅用18天完成,搬家縮短了7天,節約人工費5.6萬元,節約材料費12.3萬元,經濟效益顯著。

6發明人介紹

安火寧,男,現年46歲,研究生學歷,采煤高級工程師,現任公司安全副總經理,曾獲山西省五一勞動獎章等榮譽稱號;

李建國,男,1965年出生,山西高平人,采煤工程師,現任山西蘭花科技創業股份有限公司大陽煤礦分公司常務副礦長總工程師。